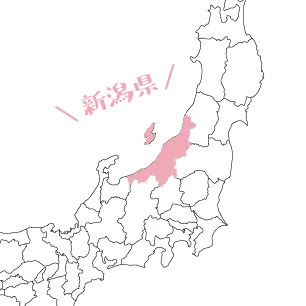

【産地紹介シリーズ】新潟県

普段食べているお米はどんなところで作られているの?

こちらのページでは魚沼や上越、佐渡などお米の名産地として知られる新潟県の魅力をご紹介します。

新潟は日本海側に位置し南北に長い形をしています。面積は12,584㎢あり、全国で5番目の広さです。

2,000m級の山地山脈と日本海に挟まれた地形ですが、高速道路や新幹線、空港、港と交通網はバッチリ。

日本有数の豪雪地帯で、冬季は日照時間が少なく「新潟は曇りが多い」と言われます。

かつて「越後国(えちごのくに)」と呼ばれたこの地の歴史は古く、奈良時代には書物に登場、戦国時代には上杉家や毛利家などの武将が全国にその勇名を馳せました。

世界遺産登録! 佐渡金銀山

佐渡には55もの金山や銀山があり、戦国時代から平成まで約400年にも渡り採掘がおこなわれてきました。坑道の総延長は400km(東京-大阪間程度)にも及びます。

24年7月には「佐渡島の金山」がユネスコ世界文化遺産に登録が決定しました。

史跡佐渡金山

佐渡金山のシンボルと言えば「道遊の割戸(どうゆうのわりと)」です。

深さ74m、長さ120mにわたり山が割れているようなこの形は、なんと人の力で金脈を掘り進んで出来たもの!

絵巻物などに残された資料から江戸時代前期には今の姿になったと言われています。

北沢浮遊選鉱場

佐渡金山から2kmほどの距離にある北沢地区には映画のセットのような産業遺跡群が広がります。

特に北沢浮遊選鉱場は山肌に沿う形で階段状に造られた近代的な建造物で、その規模にかつての繁栄が思い起こされます。ツタが絡まり植物が生い茂る幻想的な姿は不思議な魅力。

戦時下に大規模な設備投資がされたこの施設は5万トン/月以上の鉱石を処理できることから「東洋一」と言われました。

新潟のパワースポット

彌彦神社

「おやひこさま」と呼ばれ古くから親しまれてきた彌彦神社は、霊峰 弥彦山の麓で樹齢400年の木々に囲まれた荘厳で霊験あらたかなスポットです。

天照大御神(あまてらすおおみかみ)の曾孫である天香山命(あめのかぐやまのみこと)が祀られており、朝廷や幕府からも手厚く庇護されてきました。天香山命は伊夜日子大神(いやひこおおかみ)とも呼ばれ、そのむかし越後地方を開拓し、農耕や産業の基礎を人々に教えたと伝えられています。彌彦神社は、その子孫である建諸隅命(たけもろすみのみこと)が社殿を造ったことに始まり、今でも年間140万人が参拝する人気の神社です。

赤城山 西福寺(せきじょうさん さいふくじ)

西福寺は室町時代後期、現在の魚沼市に開かれたお寺で500年ほどの歴史があります。

特に有名なのは「越後のミケランジェロ」とも称される江戸時代の名工、石川雲蝶の彫刻や絵画、漆喰細工の数々。門やお堂の内外にたくさんの作品が残されており、なかでも開山堂の天井に施された極彩色の大きな彫刻作品「道元禅師猛虎調伏の図」はまさしく圧巻です。

これらの作品の見事さから「越後日光開山堂」とも呼ばれています。

新潟グルメ

へぎ蕎麦

へぎ蕎麦は魚沼地方発祥と言われる郷土料理で、つなぎに布海苔(ふのり)という海藻を使い、ヘギといわれる器に一口ずつ盛り付けた切り蕎麦です。

この地方で古くから盛んな織物産業で糸に撚りをかけるため使用されていた布海苔と、江戸時代から栽培されてきた蕎麦の文化が融合して生まれたとされています。

うっすら緑色の蕎麦、独特のコシ、薬味はワサビではなくカラシを使用し、たっぷりとつゆをつけて食べるのが特徴です。

柿の種

大正時代に誕生したという米菓「柿の種」。長岡市の「浪花屋製菓」で誤って金型を踏み潰してしまったことから、この形が出来たと言われています。

柿の種はたちまち大ヒット商品となり、様々な製菓会社が真似をして作り始め、いつしかピーナッツを入れた「柿ピー」が販売されるようになりました。

甘辛でクセになる味わいは、子どものおやつにもビールのお供にも。新潟ではスーパーや土産物店などで沢山の種類の柿の種が売られています。

日本酒

新潟県は日本屈指の日本酒生産量を誇り、日本三大杜氏に数えられる越後杜氏の技と伝統を受け継いだ淡麗辛口が楽しめます。

雪の多いこの地方は、空気が浄化されるため酵母やこうじ菌がゆっくり育つのに適した環境です。降り積もる雪はやがて雪解け水となり、酒をまろやかに育てます。

県内には日本酒の利き酒が出来る施設や見学できる酒蔵もあり、観光にも一役買っています。

冬の新潟

市街地はそれほど積もりませんが、山に近い地域の積雪は2mを超えることも度々あります。

そんな新潟では冬ならではの美しい景色やアクティビティが楽しめます。

新潟のお米

新潟は言わずと知れた米どころ!生産量全国一位の座を長年守っています。

かつては河川が多いゆえ洪水が多く稲作が難しい土地でしたが、先人たちの努力で新田開発がなされてきました。脈々と受け継がれてきた技術と最新の研究でコシヒカリをはじめとした様々な品種のお米作りが行われています。